MAISON DIOCESAINE

- Accueil

- ORIGINES

- HISTOIRE

- BATI- ACTIVITÉS

- EGLISE

- PELERINAGE

- Maison Diocésaine

- A propos

LES PETITS CLERCS DE NOTRE DAME

« Que ce soit à la chapelle, que ce soit au calvaire, il n'y a pas à Béhuard de cérémonies où ne prennent part les Petits-Clercs de Notre-Dame. Vêtus comme de petits papes, ils s'avancent silencieusement sur deux files et viennent prendre place au choeur. Ils chantent, récitent des prières, accomplissant les gestes liturgiques et, comme ce ne sont encore que de petits garçons, il arrive quelquefois que, par les chauds après-midis d'été, l'un d'eux s'endorme près de l'autel alors que les autres échangent des œillades malicieuses. Quelques-uns ont de jolies voix ; c'est miracle dans cette vallée de Loire où les brouillards voilent les timbres les plus clairs ! et il me semble encore entendre ce jeune chantre, de douze ans peut-être, qui, dans la chapelle qu'envahissait l'ombre du soir, entonnait les psaumes des complies et reprenait les antiennes tandis qu'à la lueur d'une bougie, un vieux chanoine, en humectant son index, tournait négligemment les pages d'un vespéral relié aux couleurs de la Vierge. »

Source :Agnès Fauvel. N.-D. de Béhuard. 1935.

Mais qui étaient donc ces « Petits-Clercs » ? Qu'attendait-on d'eux ? Quelles étaient leurs conditions de vie à Béhuard ? Et, que sont-ils devenus ?

Début de siècle au sanctuaire.

En 1907, il régnait une grande animosité dans le monde religieux : le Gouvernement venait de voter la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat. Les prêtres et les instituteurs libres n'étaient plus payés ; les autorités locales faisaient les inventaires et confisquaient , ce qui causa de nombreux troubles. Cette année-là, M. l'abbé Dubreil, curé de Béhuard, fut remplacé par M. l'abbé Grangereau, homme de forte personnalité, que rien n'arrêtait quand il s'agissait de promouvoir la gloire de Notre-Dame. Dès son arrivée, les pèlerinages prirent une dimension nouvelle. En 1910, lors de la grande inondation, Mgr Rumeau, fervent fidèle de la Vierge de Béhuard, lui consacra toutes ses paroisses inondées.

La même année, l'abbé Grangereau qui voulait répandre, bien au-delà de notre région, les nouvelles du sanctuaire créa les Annales de Béhuard. Pendant la guerre 1914/1918, des milliers de soldats furent consacrés à la Vierge, des milliers et des milliers de pèlerins implorèrent sa clémence.

C'est en 1918, dans ces moments de tristesse et d'effroi, au moment où l'Eglise lançait un cri d'alarme « Nous manquons de prêtres, faisons des prêtres » que M. le Curé fonda une école cléricale qui tout en assurant le service du sanctuaire, préparait des enfants au sacerdoce. Parmi ceux-ci, se trouvaient deux petits réfugiés de la Meuse, anciens protégés de l'abbé Thierry, réfugié de la même région et qui officiait à Beaucouzé pendant la triste guerre. L'un des deux enfants, Raymond Leclerc, devait mourir le 19 mars 1920, à l'âge de dix ans, d'une péritonite aiguée. L'abbé Grangereau ainsi que les « petits-clercs » et même les bienfaiteurs, allaient en faire un protecteur capable d'intercéder auprès de la Madone et du Maître Tout-puissant.

En janvier 1920, le bulletin de Béhuard sortit de sa tranchée où la guerre l'avait enfermé. Les « petits-clercs de Notre-Dame » , lui fournissent un thème nouveau : " ils causent douce et agréable surprise avec leurs chants bien exercés et leurs évolutions parfaitement ordonnées qui donnent à tous les offices un cachet particulier ".

Née du besoin de donner aux cérémonies du Pèlerinage et au culte de Marie plus de splendeur liturgique, du besoin aussi de prière et d'intercession, laissé par la guerre dans les âmes, du besoin également de répondre à un très grand souci de l'Eglise, le recrutement des prêtres, l'Oeuvre des petits-clercs de Notre-Dame fut fondée en septembre 1918 par l'abbé Grangereau et définitivement constituée en 1922. Elle a vécu et prospéré grâce à la sollicitude des bienfaiteurs, zélateurs, protecteurs, associés de tous les coins de France et même de l'étranger. Elle a fermé ses portes en mai 1952, sur décision de l'évêque d'Angers, Mgr Chappoulie qui y installa une maison de missions et de retraites.

Les conditions de vie des « Petits-Clercs »

En principe, leur nombre est fixé à douze, mais les admissions sont calculées d'après les ressources de l'oeuvre. Les enfants présentés doivent avoir au moins sept ans et demi et au plus 11 ans. On déroge à cette condition d'âge pour des sujets exceptionnels. Les enfants doivent être nés de parents chrétiens et de réputation intacte. Ils doivent avoir une intelligence au moins ordinaire, un goût soutenu pour le travail, un bon caractère, doux, ferme et ouvert, des dispositions accentuées à la piété, une bonne santé et n'avoir aucune difformité notable. La préférence est donnée à ceux qui ont une belle voix pour en faire de bons petits chanteurs. On exige l'acte de baptême et de naissance et une attestation du médecin constatant que l'enfant a été vacciné, n'est atteint d'aucun mal contagieux et que ses parents étaient sains. L'enfant devra obtenir aussi de son curé un certificat de bonne conduite.

L'obligation fondamentale est de gagner le titre de « Petit-Clerc de N.-D. de Béhuard » , en suivant la règle tracée pour l'obtenir. Ce caractère les fait enfants privilégiés de la Vierge, à qui ils se consacrent et de l'oeuvre qui les adopte comme ses membres. Après en avoir fait la demande à leur entrée, ils subissent les épreuves imposées qui ont pour but leur formation progressive. Avant d'être élus Petits-Clercs , ils doivent donc avoir de bonnes notes de piété, de conduite et de travail.

La journée commence et se termine par la prière. Tous les exercices de la journée, études, classes, repas et récréations commencent et finissent par la prière. Le travail scolaire est partagé entre des études et des classes. Repos, jeux et distractions étant indispensables, le règlement a prévu cinq récréations.

Les dimanches et jeudis, il y a promenade les après-midis, parfois des congés d'une journée entière au bord de la Loire, dans les contrées avoisinantes pour des fêtes liturgiques et aussi la fête des Saints-Innocents et la fête de M. le Curé. Tous les ans, il y a une grande promenade qui  peut durer plusieurs jours. Le jour de la fête patronale du 8 décembre a lieu la cérémonie très solennelle de réception des nouveaux Petits Clercs. Bienfaiteurs et amis sont invités à cette touchante cérémonie.

peut durer plusieurs jours. Le jour de la fête patronale du 8 décembre a lieu la cérémonie très solennelle de réception des nouveaux Petits Clercs. Bienfaiteurs et amis sont invités à cette touchante cérémonie.

Les vacances rendent les « Petits-Clercs » à leur famille pour quelques jours seulement. Au retour, écoliers en vacances, ils font sonner les cloches, balaient l'église, ornent les chemins, ratissent les allées et les places.

Source : L. J. C. " Annales de Béhuard " 1920 et 1921

Témoignage de Marcel Briant, ancien Petit-Clerc , de 1925 à 1928. (Propos de mai 1998)

« L'abbé Grangereau était exigeant et le règlement rituel. Nous nous levions toujours de bonne heure pour suivre la messe à l'église tous les matins, tête nue, même en hiver. Le déjeuner était pris en silence. Exceptionnellement, on nous permettait de parler pendant le repas. Puis nous suivions les cours d'Enseignement Primaire. L'Abbé Trottier, Supérieur, et aussi le Père Gérard, ami de l'Abbé Grangereau nous faisaient l'école. Après les années d'école primaire, nous poursuivions nos études à Montgazon. Nous portions une blouse noire et, quand ça n'allait pas, on nous mettait " au pain sec ". Nous passions beaucoup de temps à faire des travaux manuels de jardinage et de bricolage : bêcher, entretenir les arbres fruitiers, aligner des pierres pour délimiter des allées, aller chercher du sable sur la grève que nous rapportions dans des sacs sur notre dos. Un jardinier travaillait avec nous. Des soeurs s'occupaient de la cuisine et du linge et quelques femmes aidaient au ménage. Nous partions quelquefois en vacances mais, en général, nous sortions peu des bâtiments. Les cérémonies étaient des occasions et parfois de grands moments, certaines étaient grandioses, en particulier, celles du 8 septembre qui faisaient venir une foule considérable. Nous étions heureux de porter la soutane blanche qu'il fallait boutonner de haut en bas, de chanter les cantiques et de défiler dans les rues.

Ce que sont devenus les « petits-clercs » ? Après leurs études terminées, certains ont été curés de paroisse, tel Edmond Petitjean, d'autres religieux ou missionnaires, les autres sont retournés à la vie civile et sont devenus, comme moi, des pères de famille.

![]()

Une journée avec les « Petits-Clercs »

« J'aime beaucoup Béhuard avec son site si pittoresque, sa chapelle si gracieuse et sa Madone si vénérée et j'éprouve un bonheur toujours nouveau, chaque fois que je puis m'y rendre en pèlerinage. Et puis, les cérémonies sont si belles, si touchantes, si solennelles, surtout que les " petits-clercs " sont là, avec leur blanche soutane, pour rehausser l'éclat des pèlerinages et des offices paroissiaux par leurs chants suaves et purs et par leur tenue pieuse et édifiante qui porte malgré soi au recueillement et est peut-être la meilleure prédication, parmi tous les beaux sermons dont sont favorisés les pèlerins en ce sanctuaire béni de Béhuard »

Je voulais voir ces «Petits-Clercs » de plus près,. vivre un peu leur vie...

Il fait encore nuit sur le grand bras de Loire et ailleurs aussi et , dans leur petit lit bien blanc, à l'étage de la maison, les " petits-clercs " dorment du sommeil du juste. Mais voici que la cloche vient de retentir. Dès le premier coup, tous les enfants sont debout : Benedicamus Domino ! Il n'est pas encore cinq heures et demie ; Deo gratias ! répondent les « petits-clercs » et, après avoir offert leur première pensée à Dieu, ils font en hâte leur toilette, retapent soigneusement leur lit et se rendent en silence à l'église.

Après avoir prié Dieu et pris les résolutions pour la journée, ils saluent la Vierge en chantant le Salve Regina. La cloche se fait entendre pour annoncer la messe de six heures et demie. Et quand la célèbre " cloche de Louis XI " a donné le signal de la Communion, ils s'avancent lentement, deux à deux, les mains jointes vers l'autel, pour recevoir l'Hostie sainte. Une dernière prière est dite au Sacré-Cœur et la petite communauté reprend la direction de la maison. A sept heures et demie précises, chacun fait honneur à la bonne soupe fumante qui l'attend dans son écuelle. Pour que la journée soit féconde, voici, maintenant, tous les « petits-clercs » à genoux sur le carreau du réfectoire pour réciter, pieusement et lentement, le Veni creator et sept Ave Maria en l'honneur des sept dons du Saint Esprit. Il est sept heures trois quarts ; les enfants vont en récréation. Déjà, le réglementaire agite sa clochette pour appeler tout son petit monde au catéchisme. Sur ce point, M. le Curé est intransigeant, il ne leur fera pas grâce d'une virgule ! Les « petits-clercs » le savent !

Ils s'en vont ensuite en classe, à l'école paroissiale de garçons, située derrière l'église, et y restent à étudier la grammaire et l'arithmétique, l'histoire et la géographie, la récitation et l'histoire sainte et même pour plusieurs le latin, et ceci jusqu'à onze heures, sous la direction de maîtres dévoués, les abbés Trottier et Vincent. Le temps de revenir du côté du réfectoire et de réciter l'Angelus et nous voici à l'heure du dîner. Le Bénédicité se récite solennellement ; on y ajoute même des prières à l'intention des personnes qui ont offert le pain de la journée et tout ce qu'il faut. M. le Curé préside à la table des maîtres, entouré de ses auxiliaires et parfois de quelques étrangers.

Un « petit-clerc » , à tour de rôle, fait la lecture pendant toute la durée du repas, à moins que par une faveur insigne, il n'y ait, ce jour-là, Deo gratias, c'est à dire permission de causer ; à la fin du repas, on récite les grâces ; on prie de nouveau pour les bienfaiteurs, vivants et défunts; puis, les enfants s'en vont prendre leurs ébats sur la cour de récréation.

L'après-midi de une à quatre heures, c'est la classe comme le matin et la journée scolaire se clôture par une visite au Saint-Sacrement où chacun donne cours, dans l'intimité de son âme, à des sentiments d'amour et de foi envers le Seigneur. C'est maintenant l'heure du goûter, les « petits-clercs » sont heureux de prendre leur récréation en croquant à belles dents une succulente tartine avec du beurre et des confitures aussi. A cinq heures commence le chapelet que l'on récite, soit à la chapelle de la maison, soit en arpentant les allées du jardin.

Qui dit Petit-Clerc de Béhuard, dit Petit Chantre de Notre-Dame.

De cinq heures à cinq heures trois quarts, tous les soirs, les « petits-clercs » essaient de bien chanter le chant grégorien. Oh ! ce n'est pas toujours précisément une demi-heure de tout repos pour le maître, car il faut reprendre bien des fois la même mélodie, le même neume, la même note pour arriver à une exécution convenable.

Mais à force d'études, de répétitions et de vocalises, les « petits-clercs » arrivent presque à la perfection.

Pour reposer du chant, le règlement qui prévoit tout a placé là l'étude et le silence.

Chacun tâche de mettre consciencieusement à jour ses devoirs et ses leçons pour le lendemain, sans s'occuper du voisin : le maître d'études peut s'absenter, il ne viendra à l'idée de personne de se dissiper ou de paresser. M. le Curé se charge maintenant de la lecture spirituelle du soir, un exercice très important dont il s'acquitte très ponctuellement et très sérieusement, tous les soirs, de sept à sept heures et demie. La cloche du souper interrompt la bonne parole et M. le Curé est invité à renvoyer son sujet au lendemain.

Après le souper très sobre, toute la communauté passe à la petite chapelle pour la prière du soir. (En été, il y a récréation après le souper.) Un chant à la louange de la bonne Mère Sancta Maria interveni pro clero, clôture la journée. Aussitôt après, c'est le grand silence. Au signal donné, un à un, les « petits-clercs » se retirent, pour monter au dortoir, mais, avant de sortir de la chapelle, ils s'arrêtent devant chacun des prêtres présents, pour recevoir sa bénédiction. Quelques clercs revenaient tête baissée, vers M. Le Curé et lui confiaient quelques mots à l'oreille. Confessaient-ils quelques manquements au règlement ?

Après le souper très sobre, toute la communauté passe à la petite chapelle pour la prière du soir. (En été, il y a récréation après le souper.) Un chant à la louange de la bonne Mère Sancta Maria interveni pro clero, clôture la journée. Aussitôt après, c'est le grand silence. Au signal donné, un à un, les « petits-clercs » se retirent, pour monter au dortoir, mais, avant de sortir de la chapelle, ils s'arrêtent devant chacun des prêtres présents, pour recevoir sa bénédiction. Quelques clercs revenaient tête baissée, vers M. Le Curé et lui confiaient quelques mots à l'oreille. Confessaient-ils quelques manquements au règlement ?

La journée est enfin finie et le repos est bien mérité. A la maison des « petits-clercs » , il n'y a pas de place pour l'oisiveté, ni pour l'ennui.

Source :Association des Coteaux Maine et Loire

![]()

RAYMOND LECLERC

Le Petit Clerc de Notre-Dame de Béhuard-23 juin 1909 - 19 mars 1920

Vous avez peut-être lu autrefois la gracieuse légende du Petit Clerc de Notre-Dame de Chartres. Au diocèse d'Angers, Notre-Dame de Béhuard, qui a pour domaine une île charmante de la Loire, est servie, elle aussi, par de Petits Clercs. Ce sont des enfants privilégiés, qui mènent auprès de la Vierge une vie d'étude et de prière et s'acquittent avec zèle des différentes fonctions du sanctuaire.

Déjà Marie a voulu prendre parmi eux un petit page pour le Paradis. Le 19 mars 1920, en effet, mourait à Béhuard, après une maladie de quelques jours, le jeune Raymond Leclerc, premier lis cueilli de Dieu parmi ces âmes en fleur. C'est sa naïve et simple histoire que je voudrais vous conter aujourd'hui.

Premières années. Piété précoce

Le cher petit Raymond était venu de bien loin en Anjou où l'avait chassé l'invasion allemande pendant la Grande Guerre. Il était né à Hattonville (55) le 23 juin1909. Dès sa plus tendre enfance, il eut sous les yeux des exemples de piété et de vertu qui devaient laisser dans son âme une impression profonde.

A peine âgé de quatre ans, heureux d'entendre parler du bon Dieu, il accompagnait régulièrement au catéchisme Gabrielle et Marie ses sœurs aînées. Puis le soir, à la chute du jour, les trois enfants reprenaient ensemble le chemin de l'église pour saluer de nouveau Notre- Seigneur au tabernacle.

Fugitif et orphelin

Ces années heureuses passèrent rapidement. A ces jours de bonheur et de paix succédèrent bientôt des jours de tribulation et d'angoisse. En septembre 1914, le petit village meusien apprit avec terreur la défaite des Français à Charleroi et l'avance allemande. Après avoir été occupé quelque temps par l'ennemi, Hattonville subit, le 20 septembre, un terrible bombardement qui dura de 9 heures du matin à 3 heures de l'après-midi. Bientôt on dut abandonner le village en flammes. Ce fut sous une pluie d'obus et de balles que les habitants, hommes, femmes, vieillards, enfants, se mirent en route. Raymond était parmi eux. Après un arrêt de quatre jours à Saint-Mihiel (55), il fut dirigé sur Commercy (55), puis sur Vallauris (06). De telles scènes de désolation et d'horreur restèrent à jamais gravées dans sa mémoire d'enfant. Le 15 avril 1917, il eut le malheur de perdre son père, tombé au champ d'honneur à Presles (01). Sa pauvre mère, avec ses trois orphelins, vint alors chercher secours et consolation auprès de son curé, M. l'abbé Thierry, à qui Monseigneur l'évêque d'Angers avait confié la paroisse de Beaucouzé (49). M. l'abbé Thierry venait souvent à Béhuard recommander à Marie ses pauvres paroissiens dispersés. Dès qu'il vit fonder l'Œuvre des Petits Clercs, il fut heureux d'y trouver un abri pour deux de ses protégés. C'est après toutes ces péripéties et grâce à la providentielle intervention de son curé que Raymond prit place parmi les petits Clercs, le 1er septembre 1918.

Le premier petit clerc à Béhuard

Il entra avec joie dans cette maison, humble demeure blottie dans la verdure aux bords de la Loire. C'est là, près du sanctuaire vénéré de Notre-Dame de Béhuard, petit chef-d'œuvre de pur style gothique dû à la piété de Louis XI, «la perle de l'Anjou » comme on se plaît à l'appeler, que Raymond chantera les louanges de Marie pendant deux ans à peu près sur la terre, avant de les chanter pour toujours au ciel. Admis le premier à l'Œuvre des Petits Clercs, il y fit de si rapides progrès dans la vertu que bientôt Dieu le jugea mûr pour le Paradis.

Sa piété, déjà fervente, ne put que se développer au service de Marie. Bien des fois dans la journée, le règlement des Petits Clercs les appelle aux pieds de Notre-Darne. On prie si bien, d'ailleurs, dans son antique chapelle, bâtie sur le rocher central de l'île, qui lui sert, d'un côté, d'assise et de muraille à plus d'un mètre de hauteur. Le maître-autel, adossé à une belle fenêtre en ogive, apparaît comme un trône magnifique paré de lumières et de fleurs d'où la Vierge couronnée dispense ses grâces.

Dans la nef, on admire la belle verrière du Christ en croix, avec les portraits de Louis XI et de Charles VIII en prière; plus bas, sous la tribune, le vitrail des quatre Evangélistes, remarquable par son coloris et l'expression des personnages.

Extrêmement dévot à Marie.

Sorti de la chapelle, c'est encore sous le regard de Marie que Raymond voulait travailler. A l'étude, sur son bureau, il avait toujours devant lui une petite statue de la Vierge et il implorait son secours dans toutes ses difficultés.

Avec quelle attention et quelle piété il récitait chaque jour le chapelet en commun exigé par le règlement .C'est avec la même confiance qu'il recommandait à Marie son repos de la nuit, en récitant de tout cœur les trois « Ave Maria » qui terminent la prière du soir.

Le service direct de Marie dans son sanctuaire fut un des grands bonheurs de Raymond. Fièrement, en bon petit page, il portait sa livrée : la soutane et le camail blancs, insignes des Petits Clercs. Jamais il ne se lassait de chanter ses louanges.

A certains jours de pèlerinages, les cérémonies sont bien longues, il faut multiplier les hymnes et les cantiques pour satisfaire à la piété des pèlerins.

Les heures passaient alors pour lui, délicieuses. Il s'acquittait avec une scrupuleuse exactitude des fonctions liturgiques qui lui étaient confiées. L'une de ses grandes joies était d'escorter l'image miraculeuse de Notre-Dame en procession à travers les sentiers de l'île, bordés de vignes, de chanvre et de champs de blé, le long des rives de la Loire, toutes fleuries au printemps et, l'été, toutes pleines d'ombre et de fraîcheur.

« Je resterai toujours à Béhuard »

Son âme candide et neuve goûtait en poète le charme de Béhuard, oasis de verdure au milieu des flots. Il se sentait vraiment chez lui dans l'île de Marie. Aussi ne voulut-il pas la quitter lorsque, après l'armistice, sa mère retourna dans son pauvre pays dévasté. Il fit généreusement le sacrifice de la séparation d'avec les siens pour rester le fidèle Petit Clerc de Notre-Dame. On se souvient encore de l'expression radieuse de son visage, reflet direct de son intime attachement au sanctuaire de Marie, quand il disait : « Je resterai toujours, toujours à Béhuard. Il fait si bon près de la Sainte Vierge ! »

A Jésus par Marie

Marie conduit tout naturellement les âmes à Jésus, ad Jesum per Mariam ; c'est ce qu'elle fit pour le petit Raymond. C'est à Béhuard qu'il eut le bonheur de faire sa première communion privée, dès son admission dans l'Œuvre, 1e 8 septembre 1918, puis sa première communion solennelle, au mois de mai de l'année suivante. Sa deuxième communion solennelle, il devait la faire... au ciel.

Dès que Raymond eut goûté le Pain de vie, il perçut, pour ainsi dire, dans l'Hostie, les battements du Cœur de Jésus près de son cœur d'enfant et il se sentit plus suavement et plus fortement que jamais attiré vers le Divin Maître. Le Saint Pape Pie X avait raison : il était temps d'écarter des petits enfants tous les obstacles qui leur rendaient si difficile l'accès de la Table sainte, il était temps de leur permettre de goûter avec toute la fraîcheur matinale de leurs cœurs innocents, les caresses de Celui qui, depuis les temps évangéliques, ne cesse de leur ouvrir ses bras et son Cœur, en disant à ses apôtres de tous les siècles : « Laissez venir à moi les petits enfants ».

Avec quelle joie et quelle ferveur, Raymond profita du décret sur la communion fréquente des enfants pour s'approcher tous les jours de la Sainte Table ! A la messe et pendant l'action de grâces, la tête légèrement penchée, les mains jointes, toujours dans un recueillement profond, il faisait l'édification de tous.

Quand la célèbre cloche de Louis XI, suspendue au sanctuaire dans sa jolie cage de fer forgé, avait donné le signal de la sainte Communion, comme il était beau à voir, Raymond, s'avançant dans sa blanche livrée vers l'Hostie, l'âme toute brûlante de désir et d'amour . A le voir revenir de l'autel, les traits transfigurés, on devinait qu'il sentait réellement la présence de son Dieu.

Comme le disciple que Jésus aimait, il reposait sur le Cœur du Maître qui lui disait tous ses secrets d'amour.

Piété provoquant des efforts courageux

La piété de Raymond n'était point une piété paresseuse. L'Eucharistie, si bien et si fréquemment reçue, était vraiment pour lui un principe d'énergie et d'action. La divine semence s'épanouit en son âme en une magnifique floraison de vertus.

Raymond, pourtant, n'était pas sans défauts. On remarquait d'abord chez lui un entêtement qui allait presque jusqu'à l'obstination. Aussi l'obéissance prompte et ponctuelle lui coûtait -elle beaucoup. Peu à peu, sous l'influence de la grâce, on vit s'adoucir et disparaître les aspérités de son caractère, et il devint bien vite, pour ses condisciples, un modèle d'obéissance et de soumission à l'autorité.

Pour se rendre plus digne du sacerdoce qui était toute l'ambition de sa vie, il cherchait à mettre en pratique tous les conseils que Monsieur le Curé de Béhuard, directeur de l'Œuvre, donnait aux petits Clercs en lecture spirituelle. Sa soumission à M. le Curé était vraiment extraordinaire. On l'entendait souvent, en récréation, couper court brusquement à toute discussion par ces mots qui n'admettaient point de réplique : « Et puis, c'est vrai, puisque Monsieur le Curé l'a dit. » Il était, du reste, le plus aimable compagnon, toujours prêt à rendre service, toujours souriant et plein de charité pour les autres.

A plus d'un , il eût pu envier sa facilité au travail. Raymond n'avait qu'une intelligence moyenne.

Pour être prêtre il faut apprendre bien des choses et se livrer à des études qui effraient parfois ceux qui n'ont que des aptitudes médiocres. Raymond aurait donc pu se laisser aller à quelque fléchissement, tout au moins à quelque lenteur et négligence à la besogne. Il n'en fut rien. Soutenu par la grâce et par le souvenir de sa communion du matin, Raymond se mettait avec ardeur à l'ouvrage. Il arriva, à force d'énergie, à assouplir sa mémoire ; Marie aidait son Petit Clerc dans son travail comme dans sa prière. Point de vie vraiment surnaturelle sans sacrifice et sans mortification. Aussi Raymond s'appliquait-il, suivant les conseils qu'il recevait, à pratiquer, selon son âge et ses forces, la grande loi du renoncement. Une anecdote, très minime en elle-même, en sera la meilleure preuve.

![]()

Héroïque jusqu'au... poireau

Monsieur le Curé avait dit, un jour, que les Petits Clercs devaient, en esprit de pénitence, manger tout ce qu'on leur donnait, quand même ils ne l'aimeraient pas. Raymond détestait le poireau. Or ,l'avant-veille de sa mort, il y avait, au souper, justement ce plat tant redouté. Monsieur le Curé, connaissant son aversion, l'observait sans rien dire. Raymond se laissa servir, puis, sans un geste, sans un signe qui pût révéler son dégoût, il mangea tout ce qu'on lui avait donné.

Telle fut la vie de Raymond pendant le peu de temps qu'il passa parmi les Petits Clercs : vie toute d'innocence et de piété. Le temps approchait où Dieu devait se pencher pour cueillir cette fleur, suffisamment éclose désormais pour le Paradis.

« Je sonne pour mon enterrement »

Avait-il eu le pressentiment de sa mort ? On pourrait le croire d'après le fait suivant. Quelques jours avant son trépas, on l'entendit, pendant une récréation, faire résonner tout joyeux une boîte de fer qu'il frappait inlassablement. Intrigués, ses camarades lui en demandent la raison : « Je sonne mon enterrement », leur répondit-il. Peut-être faudrait-il voir dans ces paroles plus qu'une simple boutade d'enfant.

Le 14 mars 1920, quatrième dimanche de Carême, Raymond remplissait encore à la chapelle ses fonctions accoutumées de sonneur. Personne, autour de lui, ne se doutait que c'était pour la dernière fois.

Quelques jours plus tard, cependant, se répandait dans l'île une nouvelle qui y jetait l'étonnement et la consternation : « Un des Petits Clercs est très malade ». En deux jours, le mal prit des proportions inattendues. Une péritonite aiguë allait vite l'emporter.

Sentiments dignes d'un Saint

Il fallut donc songer à préparer le cher malade à la mort. Écoutons ses réponses sublimes à

Monsieur le Curé.

« Vous me dites que je vais mourir... Oh ! Comme je suis heureux ! Je n'ai pas peur de la mort

C'est si beau, le Ciel !

Vous nous l'avez dit tant de fois ! Oui, là-haut je serai encore le « petit Clerc » de la Sainte Vierge... Pour vous prouver ma reconnaissance, Monsieur le Curé, je prierai beaucoup pour vous, à toutes vos intentions... Je prierai aussi pour mes condisciples et pour tous ceux qui m'ont fait du bien et en font à l'Œuvre... »

Pour sa mère qui, prévenue par dépêche, ne put assister à ses derniers moments, il donna cette commission : « Oh oui, vous lui direz que je meurs bien content. Je vais revoir Papa... Je prierai beaucoup pour elle et mes deux sœurs. »

Pour Monsieur le Curé d'Hattonville, il eut aussi un souvenir particulier : « C'est lui, dit-il, qui m'a amené ici ; comme je l'en remercie ! Car j'ai été bien heureux ».

Enfin, parlant de l'Œuvre des Petits Clercs, qu'il aimait tant : « Je dirai au Bon Dieu de bien la bénir, à saint Joseph de la protéger toujours, toujours... Je dirai encore au Bon Dieu de faire de mes petits condisciples de saints prêtres... Je n'ai qu'un regret j'aurais tant voulu être prêtre moi aussi ! Mais je resterai toujours le petit Clerc de Notre-Dame et je prierai aussi pour tous ceux qui voudront l'être un jour. Enfin le Bon Dieu m'aime bien puisqu'il veut que j'aille le voir tout de suite. »

Après avoir reçu l'absolution, il demanda lui-même l'Extrême-Onction, qu'il reçut avec une touchante piété.  Le danger devenait d'heure en heure plus pressant Aussi, voyant que toute puissance humaine était incapable désormais de rendre la santé au cher malade, tous les petits Clercs s'adressèrent à Notre-Dame de Béhuard et à saint Joseph. De son côté, la vieille sacristine de Béhuard, si dévouée à l'œuvre, offrait généreusement sa vie pour que Dieu daignât prolonger celle de l'enfant.

Le danger devenait d'heure en heure plus pressant Aussi, voyant que toute puissance humaine était incapable désormais de rendre la santé au cher malade, tous les petits Clercs s'adressèrent à Notre-Dame de Béhuard et à saint Joseph. De son côté, la vieille sacristine de Béhuard, si dévouée à l'œuvre, offrait généreusement sa vie pour que Dieu daignât prolonger celle de l'enfant.

Mais le Bon Dieu voulait accorder aux Petits Clercs un protecteur au ciel. La couronne de l'enfant était prête. Raymond le comprit lui-même : « Je vais donc mourir, dit-il quelques instants avant de rendre sa belle âme à Dieu. C'est si beau, le Paradis !... Quel bonheur de voir le Bon Dieu dans toute sa beauté et de contempler toujours la bonne Vierge avec tous les anges et tous les saints !

» La nuit du jeudi au vendredi fut assez calme. Toute la soirée il s'était entretenu, avec Monsieur le Curé, du Ciel et de la Sainte Vierge.

La Mort

Enfin, le vendredi matin, 19 mars, au son de l'Angélus, après avoir invoqué le Sacré-Cœur, N.-D. de Béhuard et saint Joseph, Raymond, le petit Clerc de Notre-Dame, s'en alla là-haut jouir du bonheur éternel.

Dans la matinée du 19, les quatre petites cloches du sanctuaire, sonnées tant de fois par Raymond, faisaient entendre le glas funèbre. Elles pleuraient, les gracieuses clochettes de Notre-Dame et leurs voix sanglotantes émouvaient les cœurs de toute la population de Béhuard où les Petits Clercs ne comptent que des amis.

L'oratoire de la maison fut transformé en chapelle ardente et les prières ne cessèrent pas auprès du lit funèbre. Deux petits Clercs, avec une Religieuse, veillaient près du défunt. De nombreuses visites attestèrent la sympathie de toute l'île pour le petit disparu.

Il était beau à voir, le cher enfant, sur son lit tout blanc, entouré de lys, avec, sur la poitrine, sa médaille, insigne des petits Clercs, et, dans les mains, son chapelet et un crucifix !

Ce fut une scène bien touchante aussi, que la clôture de la neuvaine à saint joseph, faite autour du lit funèbre par les Petits Clercs. Raymond terminait la sienne au Ciel.

Le dimanche de la Passion, 21 mars, à trois heures, eut lieu la sépulture. Une foule pieuse et recueillie assista à la cérémonie. Tout Béhuard était là, hommes, femmes, enfants, et tous les hommes à tour de rôle voulurent porter le corps jusqu'à la gare des Forges.

Monsieur le Curé et la pauvre mère de l'enfant furent très sensibles à cette grande marque de sympathie.

La dépouille mortelle de Raymond fut emmenée par sa mère à Hattonville et elle repose dans le cimetière de son village natal.

Influence après la mort

Mais Raymond n'oublie ni Béhuard ni ses frères, les Petits Clercs. Si son corps repose loin du sanctuaire de la Vierge qu'il aimait tant, du moins, à l'Œuvre des Petits Clercs, il a laissé « son âme et son cœur donc le meilleur et le plus puissant ». Près de la Vierge, au Ciel, sa sollicitude semble se multiplier pour tout ce qui regarde les intérêts de Notre-Dame et ceux des bienfaiteurs de l'Œuvre. Lui qui désirait tant être prêtre ne peut pas se désintéresser de ceux qui se préparent au sacerdoce et du recrutement des communautés religieuses. Il l'a promis avant de mourir et il tient parole. Plusieurs communautés religieuses qui lui avaient recommandé leur noviciat nous ont écrit qu'elles avaient reçu d'excellents sujets. Puissent les prières du cher enfant susciter encore parmi ceux qui liront ces lignes de bonnes et solides vocations.

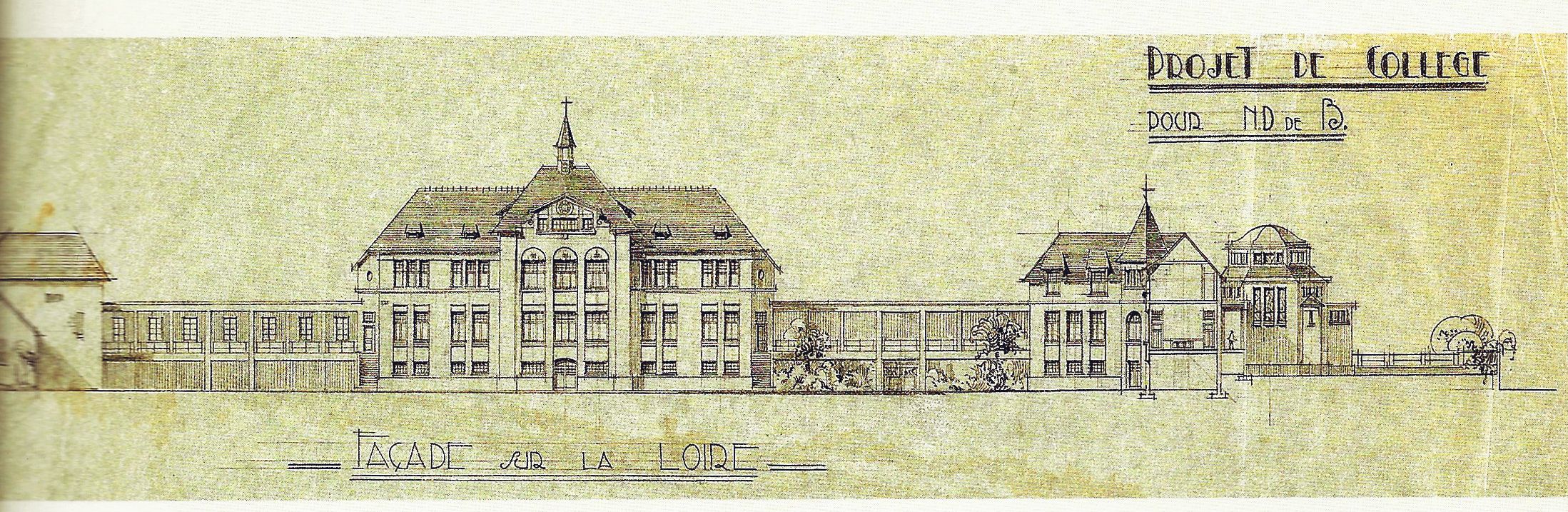

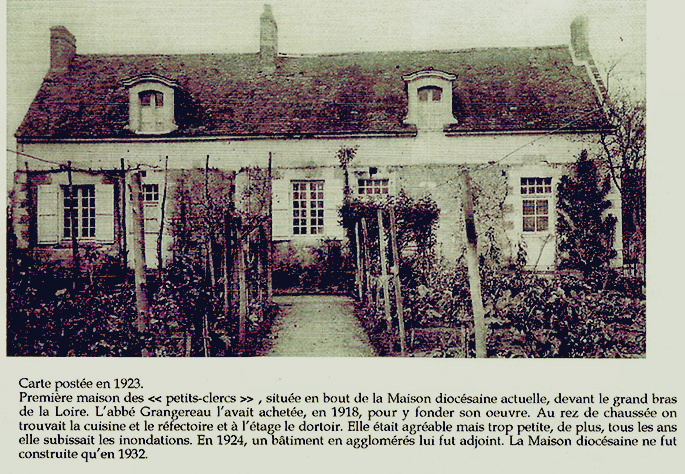

Que de grandes choses se sont passées dans l'île de Marie depuis la mort du cher petit ! La chapelle a été consacrée, la Vierge miraculeuse a été couronnée le 24 septembre 1923 par Mgr Rumeau, évêque d'Angers ; l'année suivante, Son Éminence le Cardinal Charost, à l'occasion de l'affiliation du sanctuaire à la Sainte Maison de Lorette, y présidait un pèlerinage d'anciens combattants et y prononçait un important discours. La maison des Petits Clercs, si modeste au temps de Raymond, a reçu des agrandissements inespérés. Grâce à un large corps de bâtiments, construit en agglomérés, elle peut maintenant braver les inondations qui, presque chaque année, recouvrent l'île vers la fin de l'hiver. Le crédit du petit Raymond près du Bon Dieu n'est sans doute pas étranger à cet agrandissement de la pieuse demeure.

Enfin, de nombreuses faveurs sont obtenues du Ciel par l'intercession du petit Raymond. Une volumineuse correspondance, venue non seulement de tous les points de la France mais de l'Amérique, des Indes, des colonies lointaines, de partout peut-on dire, en fait foi, et va se grossissant tous les jours.

Les derniers numéros des « Annales de Notre-Dame de Béhuard » sont remplis de ces attestations. Il suffira de quelques extraits

« J'avais recommandé à votre petit Clerc Raymond plusieurs intentions et, comme j'ai été exaucée, je vous envoie le tant Pour cent promis. » (Morbihan) - « Ci-joint cinquante francs pour une grâce obtenue par votre petit Raymond qui m'accorde tout ce que je lui demande. » (Haute-Savoie). « Nous avons recommandé notre noviciat à votre petit protecteur Raymond. Il a bien prié pour nous. Quatre bons sujets sont entrés le mois dernier.» (Une communauté religieuse de la Seine Maritime)

Source :Extraits des Annales de septembre-octobre 1926.

On écrivait aussi de Palestine : « Je vous envoie une offrande pour une grâce obtenue par l'intermédiaire de votre petit Clerc Raymond. »

Les citations pourraient se continuer ainsi pendant bien des pages. Notre-Dame de Béhuard semble vouloir glorifier son Petit Clerc en répandant par ses mains de nombreuses faveurs spirituelles et temporelles.

CONCLUSION

Chers enfants, inspirons-nous des exemples du cher petit Raymond pour mieux servir et mieux aimer ici-bas Jésus et Marie et nous mériterons un jour d'aller continuer nos louanges et notre amour dans la lumière et la joie ineffable du Ciel.

Enfin, en ce temps de crise de vocations, demandons-lui de prier beaucoup la Sainte Vierge si bonne, si puissante, la Reine du Clergé, que l'on appelle aussi, à Béhuard, la « pourvoyeuse des Vocations sacerdotales, religieuses et apostoliques. »

Abbé GRANGERAU.

![]()

Compléments historiques

En complément de la notice de 1927, nous avons pensé qu'il serait utile d'apporter à la connaissance du lecteur les nouvelles données dont nous avons retrouvées la trace

Ernest Leclerc

C'est le papa de Raymond. Par les documents mis en ligne sur Internet, le site « Mémorial GenWeb » nous fournit la piste qui nous a permis de retrouver quelques données intéressantes.

C'est le papa de Raymond. Par les documents mis en ligne sur Internet, le site « Mémorial GenWeb » nous fournit la piste qui nous a permis de retrouver quelques données intéressantes.

Ernest Leclerc est né à Hattonville (55) le 18 mars 1877 à 11h00 du matin, d'Eugène (30 ans) vigneron et de Marie Sidonie Martinet (28 ans) sans profession (Acte N°2 du registre des naissances de 1877 à Hattonville .

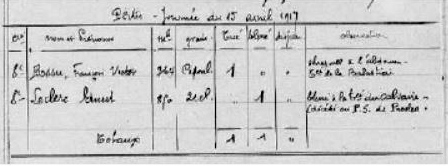

Par sa fiche de « Mort pour la France » nous avons la date et le lieu de sa mort, le

16 avril 1917 au poste de secours de Presles de ses blessures de guerre le jour précédent à Chassemy à l'Ouest de Soissons. Par son numéro de matricule militaire (850) nous avons la confirmation de son affectation au 44ème Régiment Territorial d'Infanterie (44ème RIT).

Et par le journal de marche et d'opérations de son régiment le lieu et les conditions de son décès.

Pour être précis la fiche de matricule militaire 850 de la classe 1897 nous donne son signalement : Cheveux bruns, sourcils bruns, yeux gris bleu, front ordinaire, nez moyen, bouche moyenne, menton rond, visage ovale.

Mathilde Huguin

Marie-Joseph-Mathilde Huguin est la maman de Raymond Leclerc. Elle est née le 4 avril 1883 à 7 heures du matin, à Hattonville (55) de Pierre Huguin, vigneron de 32 ans et d'Adrienne Gœury, 32 ans sans profession.

La mention marginale de l'acte N°1 du registre des naissances de 1883 contient le texte suivant :

« La dénommée dans l'acte ci-contre a contracté mariage à la mairie de Hattonville le 7 janvier 1902 avec Ernest Leclerc. Décédée à Hattonville-sous-les-Côtes le 6 janvier 1967. Elle est enterrée au cimetière de Hattonville avec son petit Raymond ».

La tombe a été aménagée avec une plaque de granit moderne sur la structure ancienne. La plaque rectangulaire à la base du monument rappelle le sacrifice d'Ernest Leclerc.

L'imprimerie de l'école

L'article de « La Croix »

Le mercredi 11 septembre 1935 le journal La Croix publiait en page 4 un long article sur les « Petits Clercs » de Notre-Dame de Béhuard dont voici l'intégralité.

Pour la seconde fois, en peu d'années, le gracieux et pieux sanctuaire qu'enveloppent, à quelques lieues d'Angers, les bras de la Loire, et que la dévotion de toute une province a baptisé du nom de Notre-Dame Angevine, vient de s'inscrire à l'ordre de l'actualité.

En 1932, par des fêtes splendides et prolongées, Notre-Dame de Béhuard avait solennisé le XVème centenaire de sa fondation, car ce pèlerinage est l'un des premiers que la France, à peine éclose, éleva en l'honneur de la Très Sainte Vierge.

Et, le 28 juillet dernier, le cardinal Verdier, archevêque de Paris, présidait dans l'île douce et sainte, une cérémonie extraordinaire qui affirme à son tour le haut rang que Notre-Dame Angevine mérite d'occuper parmi les Madones de France : Mgr Harscouët, évêque de Chartres et gardien du sanctuaire mariale préféré de nos ancêtres, en même temps que le président des Congrès nationaux que notre patrie consacre à la Reine, avait choisi, entre toutes, la petite église de Notre-Dame de Béhuard, pour lui offrir une parcelle de la très sainte insigne relique de son trésor, le voile de la Mère de Dieu.

C'était au lendemain de la Semaine sociale ; et plusieurs, parmi les catholiques agissants et généreux qui venaient d'en suivre les cours, profitèrent de cette belle occasion pour placer, sous la protection de Marie, les résolutions qu'elle leur avait inspirées.

Symbole admirable et significatif, après cette étude approfondie de la Corporation, dont les vieux principes adoptés aux temps nouveaux pouvaient rendre à nos fils plus de deux services encore que nos pères reçurent : la grande institution, qui contribue à si puissamment à la paix sociale et à la prospérité de la France d'autrefois, confiée, pour l'avenir, à la Vierge, qui jadis en bénit les premiers efforts et les développements !

Mais, dans ces fêtes de Notre-Dame de Béhuard, je voudrais souligner encore une autre coïncidence.

La cérémonie du 28 juillet ne précéda que de trois jours l'ouverture du Congrès du Recrutement sacerdotal qui, cette année précisément, devait se dérouler dans un autre sanctuaire de Marie, le plus illustre et le plus rayonnant de ces nouveaux pèlerinages en son royaume de France : Lourdes, cette preuve qu'elle daigne encore aujourd'hui nous maintenir le patronage que, voici quinze siècles, elle attendait déjà sur nos aïeux ; Lourdes, se pressant et doux appel à nos armes, pour que, de notre côté, nous lui gardions la ferveur héritée des fondateurs de notre race !

Et j'aime à croire que, parmi les nombreux fidèles qui, dans la petite île angevine, escortaient le cardinal Verdier, quelques-uns, se préparant à partir pour Lourdes, invoquèrent la Vierge de l'Anjou pour le succès des assises qu'allaient présider et bénir la Vierge des Pyrénées.

Je suis sûr, en tout cas, que, durant l'assemblée de Lourdes, on fit monter de ferventes supplications sous les voûtes de Notre-Dame de Béhuard. Car ce sanctuaire marial, si riche des trésors et des traditions qu'ont accumulés dans ses murs quinze siècles d'histoire, et aussi l'un des foyers où se prépare l'avenir de la France. Il compte, en effet, parmi ces centres féconds de prière et d'étude, heureusement multipliés sur le territoire national, ou de pieuses initiatives, encouragé par l'épiscopat, cultive de jeunes recrues pour les séminaires et les noviciats religieux.

Car ce n'est pas l'une des moindres beautés des cérémonies du pèlerinage que la présence de ces « Petits Clercs de Notre-Dame », habillée de blanc, qui, avec une piété si fervente et s'y recueillie, avec une si parfaite et si harmonieuse ordonnance, assure le service de l'autel, où la plupart, un jour, auront la grâce insigne de monter.

Je sais bien, sans doute - et j'ai voulu le rappeler, - que beaucoup d'œuvres du même genre existent en notre pays. Mais, système a recommandé aujourd'hui celle qui fleurit sous la protection de Notre-Dame Angevine, ce n'est pas seulement parce que les fêtes du 28 juillet viennent de signaler ce pèlerinage à notre attention, c'est aussi parce que, au lendemain du Congrès de Lourdes, je voudrais faire connaître au lecteur de La Croix un petit ange d'évocation sacerdotale dont le souvenir, pieusement vénéré à Notre-Dame de Béhuard, commence à rayonner sur le monde.

En vérité, cette pieuse institution des « Petits Clercs de Notre-Dame », fondée après la guerre pour des orphelins pauvres et continuée depuis lors en faveur d'enfants de familles nombreuses et peu aisées, chez qui l'on discerne une fleur de vocation, cette école cléricale qui, non contente d'instruire et de former gratuitement ses petits élèves, participent encore à leur entretien dans les séminaires ; cette belle œuvre enfin, dont la générosité charitable et la valeur sociale méritèrent, il y a trois ans, un prix de l'Académie française, elle a reçu, de la Très Sainte Vierge, une récompense et un témoignage qui dépasse de très haut toutes les couronnes et toutes les attestations de la terre : le premier des « Petits Clercs » a été choisi par Marie, dans toute la grâce de sa candeur et de sa ferveur enfantines, pour devenir, au Ciel, l'ambassadeur et l'Ange Gardien de ses petits frères.

Raymond Leclerc était né dans la Meuse en 1909, et à l'âge de trois ans remarqués déjà par les siens pour le plaisir qu'il prenait à suivre ses grandes sœurs sur les bancs du catéchisme est au pied du tabernacle, c'est l'invasion qui le transporte jusqu'en Anjou. Le 8 septembre 1918, ces pieuses dispositions le firent admettre, le premier, dans l'œuvre naissante des « Petits Clercs » : dix-huit mois plus tard, le 19 mars 1920, faite de Saint-Joseph, après avoir été le modèle de l'école, il s'envolait au Paradis pour en devenir à la fois le messager et le protecteur.

Les personnes qui voudraient connaître les menus détails de sa vie si brève et si simple peuvent demander à M. L'abbé Grangereau, chapelain de Notre-Dame de Béhuard (par Savennières 49), la courte notice qu'il a consacrée à cet enfant.

Qu'il me suffise ici d'évoquer sa mort ! On eût dit celle d'un ange, un moment égaré sur la terre qui retournait dans sa maison du Ciel. Il se préparait dans l'allégresse à la vision du bon Dieu, le bon Dieu « qui m'aime bien, disait-il, puisqu'il veut que j'aille le voir tout de suite. » Un seul regret : « j'aurais tant voulu être prêtre, moi aussi ! Mais je resterai toujours le petit clerc de Notre-Dame et je prierai aussi pour tous ceux qui voudront l'être un jour » ; et, précisait-il encore, pour qu'ils soient de « saints prêtres ».

Or, depuis ce jour, atteste l'Abbé Grangereau, il semble que de nouvelles bénédictions soient descendues sur le pèlerinage et sur l'école. Le premier a vu se dérouler une suite de solennités magnifiques, depuis le couronnement de la Vierge miraculeuse, accompli en 1923 par Mgr Rumeau, jusqu'aux cérémonies d'hier ; de nombreuses et bonnes recrues se sont offertes à la seconde, qui a dû s'agrandir.

Par-delà les bras de la Loire qui enserrent l'église et la maison des « Petits Clercs » et même par-delà l'Anjou, la France et l'Europe, il y a des âmes, il y a des institutions préparatoires au sacerdoce, il y a des communautés qui se recommandent au petit Raymond Leclerc et qui adressent au chapelain de Notre-Dame Angevine l'attestation de leur reconnaissance.

Ai-je eu tort de penser qu'au lendemain des faits de Notre-Dame de Béhuard et des Congrès de Lourdes, il était bon de publier ces choses ?

François Veuillot.

La contribution des paroissiens d'Hattonville

Relation du don d'une statue de la Sainte Vierge pour mettre au-dessus de la Maison des Petits Clerc et qui veille toujours de nos jours sur l'école.

SOURCE: Petit Clerc de Notre Dame Raymond Leclerc : Par Abbé Grangereau

![]()

L'IMPRIMERIE NOTRE - DAME

Journaux, romans, ouvrages spécialisés, revues, affiches, prospectus, etc.…, voilà bien quelques instruments d'information, de savoir et de plaisir. Leur fabrication appartient au domaine de l'imprimerie. Mais l'imprimerie moderne n'a plus grand chose de commun avec l'atelier de Gutenberg. Avez-vous entendu parler de l'Imprimerie Notre-Dame qui a fonctionné en ce début de siècle à Béhuard ? A quoi pouvait-elle bien ressembler ? Pour informer qui et sur quoi ? Et que pouvait-elle bien imprimer ?

Du message oral à l'Imprimerie.

De tous temps nous avons eu besoin de communiquer avec nos semblables : messagers qui portaient la parole d'un endroit à l'autre, conteurs et poètes qui la transmettaient d'une génération à une autre. Le message alors était à la merci des faiblesses humaines. Avec la découverte de l'écriture, ce qu'on avait à dire s'inscrivait sur des plaques d'argile, sur les pierres des temples. Puis, l'organisation sociale se perfectionnant, les Etats ont exigé une diffusion de plus en plus grande des textes écrits que l'on reproduisait alors sur du parchemin. Des copistes faisaient ce travail à la main. L'évolution des civilisations connaissant un cours relativement lent, la production manuscrite suffisait à répondre à la demande. Les monastères et autres établissements ecclésiastiques avaient le monopole quasi intégral de la culture livresque et de la production du livre. A la fin du XII' siècle, avec la fondation des universités et le développement de l'instruction chez les laïques en même temps que l'apparition d'une nouvelle classe bourgeoise, un profond changement est intervenu sur les transformations intellectuelles et sociales.Pour faire face à l'accroissement important des besoins livresques, une nouvelle organisation de la production va devenir nécessaire. Les ateliers laïques se multiplient ; s'établissent des officines distinctes, les unes de copistes, d'autres de rubricateurs (peigneurs d'initiales en couleur), d'autres d'enlumineurs (artistes qui décorent et colorent, créant des enluminures). Ainsi se constituent peu à peu de véritables chaînes de production dans lesquelles figure un grand nombre d'artisans aux tâches bien définies et qui se retrouveront dans les imprimeries.

Dans le grand courant des progrès de la Renaissance, papier et imprimerie se développent ensemble en Europe. On étendit la culture du chanvre et du lin. Le papier devint abondant car les besoins étaient encore faibles. En ce début du XVe, la demande se fait si grande que les chercheurs, de toutes parts, veulent trouver un moyen commode de multiplier les livres de façon mécanique. Il y avait un tel bouillonnement autour de cette idée et tellement de recherches entreprises, en ces années-là, en divers endroits, qu'une solution devait se faire jour, que ce soit dans l'atelier de Gutenberg ou dans celui de quel qu'autre orfèvre comme lui.

GUTENBERG.

(Suit un discours qui aurait pu être tenu, vers 1460, au Quartier Latin.)

" Bonjour, mon ami. J'arrive de Mayence et j'ai plaisir à t'offrir un livre nouveau fort étonnant.

- Une bible. Oh ! Je n'en crois pas mes yeux, les caractères sont si réguliers et tous égaux. Mais dis-moi, de qui tiens-tu donc cet admirable ouvrage ?

- De l'imprimeur même, un certain Gutenberg. Personnellement, je ressens cette révolution comme " diabolique ".

- Et moi, je la trouve " admirable ". Si fait, quel diable crains-tu donc ?

- Que vont devenir tous nos bons copistes qui vont se retrouver au chômage ? Allons-nous laisser les forgerons et les charpentiers s'emparer de la culture et désormais se mettre à imprimer jusqu'aux œuvres de Mahomet. Comment arrêter un tel scandale ?

- Ne nous alarmons pas. C'est l'affaire d'une mode et ça ne saurait durer ".

Un atelier au temps de Gutenberg.

" Je revois ces ateliers d'autrefois. Dans la boutique, les presses s'alignent, massives et rigides, fixées au mur par de forts madriers. Sous l'œil de Dieu (car un grand Christ est là au mur), tout un petit monde s'agite : les compositeurs, assis devant leurs casses très basses lèvent leurs lettres en échangeant de joyeux devis ; très affairés les pressiers tirent sur leurs barreaux, après que le compagnon aux balles, d'un geste rapide et large de tambour-major, a fait tournoyer ses tampons et " touché "sa forme par petits coups précipités pour y distribuer l'encre. Dans un coin obscur et sans air, le correcteur multiplie ses lectures, pestant contre les typos ignorants qui le font " endêver " tant qu'ils peuvent. Et sans cesse, au milieu de ce labeur, le " patron " va, vient, s'enquiert, morigène ou complimente, distribuant à tous bonne ou mauvaise humeur, à chacun selon son rang et selon son mérite et, sans cesse, au milieu de ce labeur, vont, viennent aussi tous les savants et les doctes personnages, pour qui tout ce monde-là travaille.

Source : Extrait de"L'imprimerie à Lyon "de Marius Audin 1923.

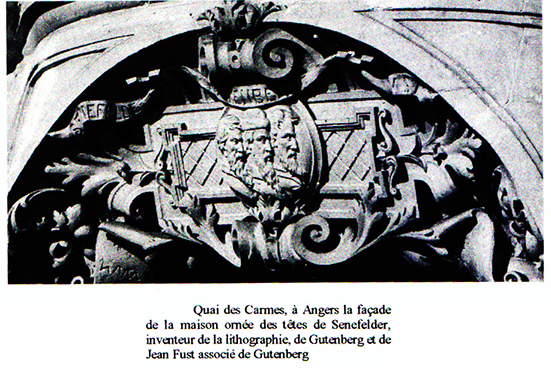

L'IMPRIMERIE EN ANJOU AU XVe

L'imprimerie ne tarda pas à s'imposer. C'est en 1470 que la première imprimerie fut créée, en France, à la Sorbonne. Elle se répandit dans toute l'Europe de 1465 1490. Fust et Schoeffer, associés de Gutenberg, eurent bientôt un dépôt de livres à Paris ; puis, attirés probablement par la renommée de l'Université d'Angers, ils en établirent un que tint Hermann Stadtern (ou Stadboen), de Munster.

L'imprimerie ne tarda pas à s'imposer. C'est en 1470 que la première imprimerie fut créée, en France, à la Sorbonne. Elle se répandit dans toute l'Europe de 1465 1490. Fust et Schoeffer, associés de Gutenberg, eurent bientôt un dépôt de livres à Paris ; puis, attirés probablement par la renommée de l'Université d'Angers, ils en établirent un que tint Hermann Stadtern (ou Stadboen), de Munster.

Au milieu de l'année 1477, deux typographes, Jean de la Tour et Jean Morel, introduisirent l'imprimerie à Angers, et y réalisèrent l'impression d'une " Rhetorica " de Cicéron. Ainsi, par eux, Angers prit rang après Paris et Lyon . On croit que la précieuse " Coutume du Pays d'Anjou et du Maine ", sans lieu, ni date, est sortie des mêmes presses avant 1476. C'est, en tout cas, le plus ancien coutumier imprimé connu.

Source : Extrait de Brunet. "Manuel du Libraire", 1860.

Le Chapitre de l'Eglise Cathédrale d'Angers décidait le 26 juin 1479, de remplacer les livres de liturgie manuscrits par des livres imprimés, dont le chanoine Germain de Vienne fut chargé de surveiller l'exécution ; mais c'est en 1490, qu'un atelier poitevin imprima les " Heures d'Angers ". Le premier missel angevin fut exécuté à Paris, en 1489, par l'imprimeur Jean du Pré

Source : A. Claudin. « Hist. de l'imprimerie en France aux XVe et XVI » siècles.

C'est à la fin du XVe siècle qu'a été créée à Angers, l'Imprimerie du Roy, devenue selon les époques Imprimerie de la République, Imprimerie Royale, ou encore Imprimerie de l'An VI, puis propriété du célèbre imprimeur Mame à partir de la moitié du XVIIIe ; elle passait au début de ce siècle à la famille Siraudeau.

Sorce :Courrier de l'Ouest du 23/02/98

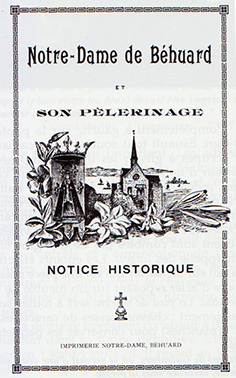

Béhuard ,son pèlerinage et l'imprimerie des Petits Clercs

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, Mgr Freppel remit à l'honneur le culte de Notre-Dame à Béhuard : le 8 Septembre 1873, 8000 pèlerins ont répondu à sa voix. Les pèlerinages prenant une extension considérable, vers 1910, on fut conduit à créer les " Annales de Béhuard " qui allaient répandre au loin la dévotion à la chère madone et raconter aux pèlerins les belles cérémonies qui se déroulaient ici presque tous les jours. Pour rehausser l'éclat du pèlerinage, une école cléricale a été fondée le 1" septembre 1918, par l'abbé Grangereau, curé de Béhuard.

Tout en assurant le service du sanctuaire, l'école préparait des enfants orphelins, ou réfugiés, ou de familles nombreuses et peu aisées, au séminaire.

Pour rendre plus facile la diffusion des " Annales " à parution mensuelle, on installa une imprimerie tout près du calvaire en 1926. En 1951, la maison des Petits-Clercs fut fermée par l'évêque d'Angers, Mgr Chappoulie qui la remplaça par une maison accueillant missionnaires et prêtres retraités.

![]()

M. Briand, petit-clerc de 1925 1928 raconte

" J'ai été petit-clerc pendant 3 ans, dans les années 1925. Ensuite, j'ai continué mes études à Montgazon. Parmi nous, il y avait des réfugiés. Le règlement était rituel. Nous nous levions toujours de bonne heure pour suivre la messe à l'église. Les cérémonies étaient de grands moments, en particulier, celles du 8 septembre, qui faisaient venir de nombreux évêques et fidèles. Nous étions très heureux de servir la messe. La grande maison a été construite en 1932. L'atelier d'imprimerie existait déjà. Il a dû être créé vers 1927. Il imprimait les "Annales ", et des petits livrets commandés par des bienfaiteurs. Je n'y ai pas travaillé mais j'aimais bien y assister.

" J'ai été petit-clerc pendant 3 ans, dans les années 1925. Ensuite, j'ai continué mes études à Montgazon. Parmi nous, il y avait des réfugiés. Le règlement était rituel. Nous nous levions toujours de bonne heure pour suivre la messe à l'église. Les cérémonies étaient de grands moments, en particulier, celles du 8 septembre, qui faisaient venir de nombreux évêques et fidèles. Nous étions très heureux de servir la messe. La grande maison a été construite en 1932. L'atelier d'imprimerie existait déjà. Il a dû être créé vers 1927. Il imprimait les "Annales ", et des petits livrets commandés par des bienfaiteurs. Je n'y ai pas travaillé mais j'aimais bien y assister.

L'abbé Grangereau était le directeur et il y avait aussi un professeur. Un professionnel " Magne " venait tous les après-midis et aussi un certain M. Olivry qui possédait à Angers une imprimerie rue Saint-Aubin. "

L'atelier des Petits-Clercs.

Comme du temps de Gutenberg, le besoin d'informer, de solliciter, de remercier, d'être entendu, reconnu, soutenu était grand. L'abbé Grangereau, plein d'énergie, savait que par la diffusion des " Annales " à Béhuard, haut lieu de pèlerinage, il allait pouvoir faire vivre son œuvre, " l'école de Petits-Clercs " dont il était si fier et la développer.

Les " Annales " paraissent dès 1910. Elles sont alors imprimées à Angers par la Société " Lecoq et Fils ", rue Beaurepaire, dont les ateliers étaient situés boulevard Henri Arnaud. A partir de 1921, elles le seront par les " Editions de l'Ouest" (Imprimerie Grassin et Lecoq réunies) ; en 1922, par l'Imprimerie " Magne" de Mende (Lozère) ; quelques mois plus tard, par l'Imprimerie de " l'Etoile d'Or " de Lisieux (Calvados), gérée par le même Magne. Au printemps 1926, l'imprimeur Magne, s'installe à Béhuard, apportant avec lui un matériel de professionnel. L'atelier s'appuyait sur le mur arrière des bâtiments de ferme toujours existants dans le parc de la Maison Diocésaine et prendra le nom d'Imprimerie Notre-Dame". " Oui, le voici enfin paru, le numéro Mai-Juin de vos Annales, que beaucoup de nos lecteurs attendaient avec grande impatience. A qui imputer la faute de ce retard ? A personne. Voilà ce qui s'est passé : notre aimable imprimeur, des services de qui nous n'avons qu'à nous louer, est venu habiter notre île de Béhuard. On comprendra sans peine que des déplacements de cette sorte ne se font pas en un jour et qu'il lui a fallu quelques semaines pour s'installer dans sa nouvelle résidence. Aujourd'hui c'est chose faite et désormais nos Annales paraîtront plus régulièrement. "

Les " Annales " paraissent dès 1910. Elles sont alors imprimées à Angers par la Société " Lecoq et Fils ", rue Beaurepaire, dont les ateliers étaient situés boulevard Henri Arnaud. A partir de 1921, elles le seront par les " Editions de l'Ouest" (Imprimerie Grassin et Lecoq réunies) ; en 1922, par l'Imprimerie " Magne" de Mende (Lozère) ; quelques mois plus tard, par l'Imprimerie de " l'Etoile d'Or " de Lisieux (Calvados), gérée par le même Magne. Au printemps 1926, l'imprimeur Magne, s'installe à Béhuard, apportant avec lui un matériel de professionnel. L'atelier s'appuyait sur le mur arrière des bâtiments de ferme toujours existants dans le parc de la Maison Diocésaine et prendra le nom d'Imprimerie Notre-Dame". " Oui, le voici enfin paru, le numéro Mai-Juin de vos Annales, que beaucoup de nos lecteurs attendaient avec grande impatience. A qui imputer la faute de ce retard ? A personne. Voilà ce qui s'est passé : notre aimable imprimeur, des services de qui nous n'avons qu'à nous louer, est venu habiter notre île de Béhuard. On comprendra sans peine que des déplacements de cette sorte ne se font pas en un jour et qu'il lui a fallu quelques semaines pour s'installer dans sa nouvelle résidence. Aujourd'hui c'est chose faite et désormais nos Annales paraîtront plus régulièrement. "

Source :Annales Mai-Juin 1926.

Jean Magne en est le gérant jusqu'en 1929. Les gérants suivants seront Alfred Giffaut, A. Gérard, Francis Olivry (imprimerie Olivry, rue St-Aubin à Angers) qui possédait une résidence secondaire à Béhuard, rue du "Port aux Branches", près de la place de l'église.

Jean Magne en est le gérant jusqu'en 1929. Les gérants suivants seront Alfred Giffaut, A. Gérard, Francis Olivry (imprimerie Olivry, rue St-Aubin à Angers) qui possédait une résidence secondaire à Béhuard, rue du "Port aux Branches", près de la place de l'église.

En plus des Annales, l'atelier Notre-Dame imprimait des notices, des petits ouvrages tel celui du Père Francis Morel "Ma première année en Chine" et celui d'Agnès Fauvel " Notre Dame de Béhuard " édité en 1935 ; elle pouvait aussi exécuter tous travaux ordinaires d'imprimerie : imprimés religieux et commerciaux, cartes de visite, prospectus etc... Les bénéfices allaient au profit de " l'œuvre des Petits Clercs " gérée par l'abbé Grangereau.

Les " Annales de Béhuard " sont un bulletin parfois mensuel, parfois bimestriel se présentant sous forme d'unpetit cahier de 16 pages, couverture comprise et constitué d'une grande feuille de 56cm sur 45cm pliée par trois fois.

Les " Annales de Béhuard " sont un bulletin parfois mensuel, parfois bimestriel se présentant sous forme d'unpetit cahier de 16 pages, couverture comprise et constitué d'une grande feuille de 56cm sur 45cm pliée par trois fois.

Sur chacune des deux faces de la grande feuille huit pages de bulletin étaient imprimées. Au sommaire on trouve : des comptes rendus de fêtes religieuses, les chroniques du sanctuaire, les consignes du mois, la page des Petits-Clercs, des extraits de correspondance, divers renseignements sur l'Œuvre.

Le tout est très chargé de religion ; c'est aussi, à chaque parution un appel lancé en direction des généreux bienfaiteurs et " zélateurs ", l'Œuvre ne vivant que grâce à la charité.

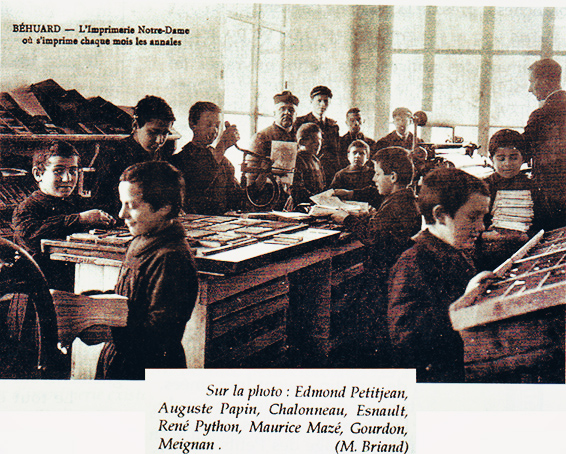

Au centre, l'abbé Grangereau, sévère, contrôle le bon fonctionnement de l'activité. Un professeur sur la droite et aussi des grands clercs encadrent les enfants, une bonne douzaine qui ont de dix à quatorze ans.

En bas et à gauche, le petit-clerc Gourdon sur son hausse-mioche (petit rehausse-pieds pour apprenti) est très absorbé par le contenu de la casse (de cassa qui signifie caisse). La casse est une grande boite à compartiments dans lesquels sont rangés les caractères. Elle se présente inclinée comme un pupitre. Le rangement des caractères dans les compartiments a été commandé par l'usage qui veut que l'accès soit le plus facile possible. Imaginons le petit-clerc Gourdon, sa casse inclinée devant lui, exécutant les diverses opérations de composition d'une page des " Annales de Béhuard ". Sur une barre à glissière, appelée composteur, il aligne, un à un, bien en ordre, les caractères imposés par le texte, sans oublier les intervalles entre les mots. Toutes les lignes doivent avoir la même longueur : aussi ajoute-t-il parfois quelques blancs. Il dépose ensuite les lignes composées, en attente sur une planche (ais).

" C'est Gutenberg qui a découvert ce procédé de composition typographique, c'est à dire l'art de poser ensemble des caractères mobiles. A son époque, quand le paquet de caractères était prêt il était solidement ficelé et constituait " la forme ".

Complètement à gauche sur la photo, le petit-clerc Esnault tout sourire et un camarade sont occupés à glisser les lignes composées à l'intérieur d'un châssis. Le châssis est un cadre d'acier, indéformable, posé à plat et de hauteur inférieure à celle des caractères. A l'intérieur, la quantité de texte, déposée selon les contraintes imposées, est bloquée par serrage. Les vides qui subsistent sont comblés par de très gros blancs qu'on appelle des lingots. Les enfants effectuent ce travail sur un marbre qui est une pièce massive en fonte d'acier reposant sur un meuble de bois ou de tôle. Le pied de marbre sert à toutes sortes de rangement : châssis, casses de caractères, ou " ais " (planches) pour conserver les paquets de textes.

"Au temps de Gutenberg, on se servait d'une vraie plaque de marbre, installée sous la presse. "

Seize chassis sont ainsi préparés par les petits-clercs correspondant aux 16 pages du bulletin. Ils sont regroupés par 8 sur une forme pour la mise en page qui doit respecter scrupuleusement la maquette prévue par l'abbé Grangereau et dessinée par un grand-clerc. La disposition générale, les 4 pages de couverture, les titres de rubriques sont reproduits intégralement d'un bulletin au suivant : dans un châssis, il suffisait seulement de remplacer les anciens textes par des nouveaux ; de même pour quelques illustrations.

Sur la photo, à l'arrière-plan droit, près de la large baie vitrée, le professeur surveille le fonctionnement d'une presse rotative de laquelle sort la première page imprimée des " Annales ", appelée épreuve. Sur celle-ci un grand-clerc va corriger les erreurs d'orthographe, de grammaire, de mise en page. Les corrections sont immédiatement reportées sur la forme. Celle-ci est enfin prête pour le tirage. M. Jean Magne, imprimeur professionnel, surveillait le bon fonctionnement du matériel : le serrage de la forme sur la platine, l'encrage, l'alimentation en papier, la synchronisation des mouvements, la qualité de l'impression ; il réglait, ajustait, donnait des conseils au professeur et aux grands-clercs présents et aussi huilait les engrenages et réparait quand il y avait besoin. M. Francis Olivry a assuré la continuité.

" La presse de Gutenberg entièrement faite en bois, est restée telle quelle en usage pendant trois siècles et demi Une table horizontale fixe, le marbre, recevait la forme imprimante, tandis qu'une seconde table, également horizontale mais mobile dans le plan vertical, la platine, était susceptible de s'appliquer avec force sur la première, au moyen d'une vis à gros pas actionnée à bras d'homme. Le papier (placé entre les deux) devait être imprimé moitié par moitié en deux opérations successives

Source :Gérard Martin. " L'imprimerie ". P.U.F. 1963

Le tirage était important. Les adhérents, nombreux, résidaient dans le Maine-et-Loire ainsi que sur tout le territoire et même à l'étranger ; zélateurs, protecteurs et bienfaiteurs recevaient gratuitement les Annales ; l'abonnement valait 10F minimum et le N° coûtait 1F en 1931. Toute publication ne pouvait être éditée sans le contrôle et l'approbation de l'évêque d'Angers. Pendant plusieurs années, le permis d'imprimer fut donné par le chanoine Urseau, par la suite par Mgr Joseph Rumeau, évêque d'Angers.

La dernière opération consistait à présenter le bulletin dans sa forme définitive. Un simple pliage en 3 temps suffisait. Il restait au lecteur à saisir son coupe-papier pour séparer les pages les unes des autres. Les dimensions du cahier n'étaient pas très régulières d'un mois à l'autre.

Par leur large diffusion, les " Annales de Béhuard " faisaient connaître le sanctuaire, les pèlerinages à la " Madone ", " l'école des Petits-Clercs ", " la confrérie de Notre-Dame ", " l'association de prières pour les vivants et pour les morts " et permettait aussi d'appeler les adhérents à la générosité : il fallait bien trouver des moyens pour faire vivre " l'école des Petits-Clercs ", qui étaient orphelins ou issus de familles pauvres. Avec son matériel moderne, actionné sous la maîtrise de professionnels, l'imprimerie des petits clercs a stimulé un dynamisme dans l'élaboration et la diffusion des " Annales ". Celles-ci sont les témoins de ce qui s'est passé, en cette première partie de siècle, autour du sanctuaire et les gardiennes de l'histoire d'une vie religieuse profonde et aujourd'hui encore très fervente bien qu'ayant perdu beaucoup de son décorum.

Source :Association des Coteaux Maine et Loire

Bibliographie :Les archives de la Maison Diocésaine de Béhuard dont des bulletins " Annales de Béhuard ". " Notre-Dame de Béhuard " d'Agnès Fauvel.

Maison Diocésaine

La Maison diocésaine, comme son nom l'indique, est au service du diocèse pour l'accueil de personnes et de groupes, leur offrant des salles de réunion, un parc, un service de restauration et des chambres. Avec l'actuel recteur du sanctuaire, plusieurs prêtres retraités sont hébergés dans cette maison et assurent quelques services pastoraux à la mesure de leur santé.

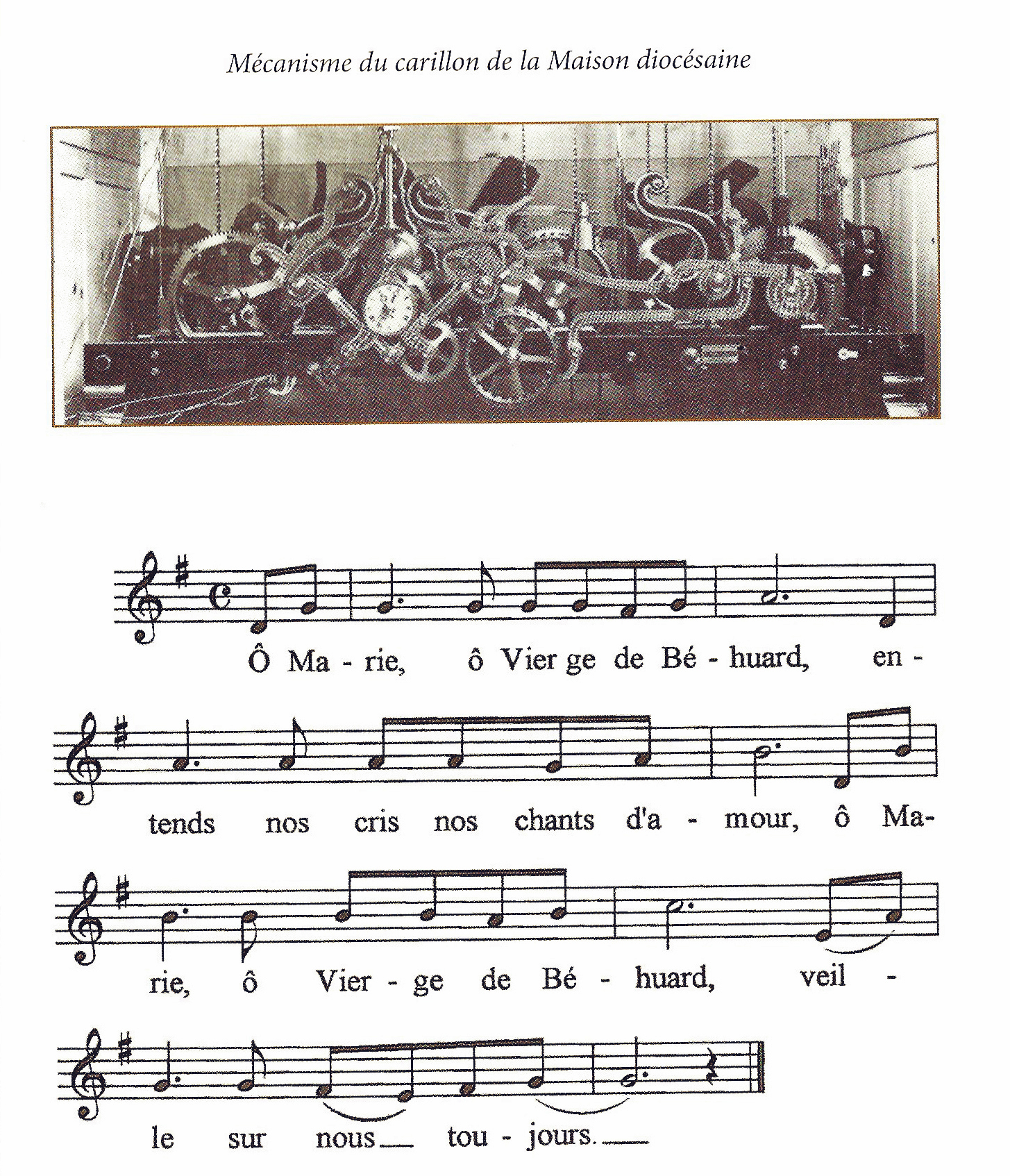

Cette maison est surmontée d'un campanile. Les sept cloches du carillon, actionnées manuellement, lancent à trois reprises un chant à Notre Darne, actuellement le samedi et le dimanche, à midi, heure de l'angélus.

Souhaitons que pendant longtemps, les îliens, les pèlerins, les touristes, les pêcheurs immobiles au fil de l'eau, accueillent ce carillon comme un signe de vie et de paix.

Mécanisme du Carillon de la Maison diocésaine

![]()